di Giuseppe Zingarelli

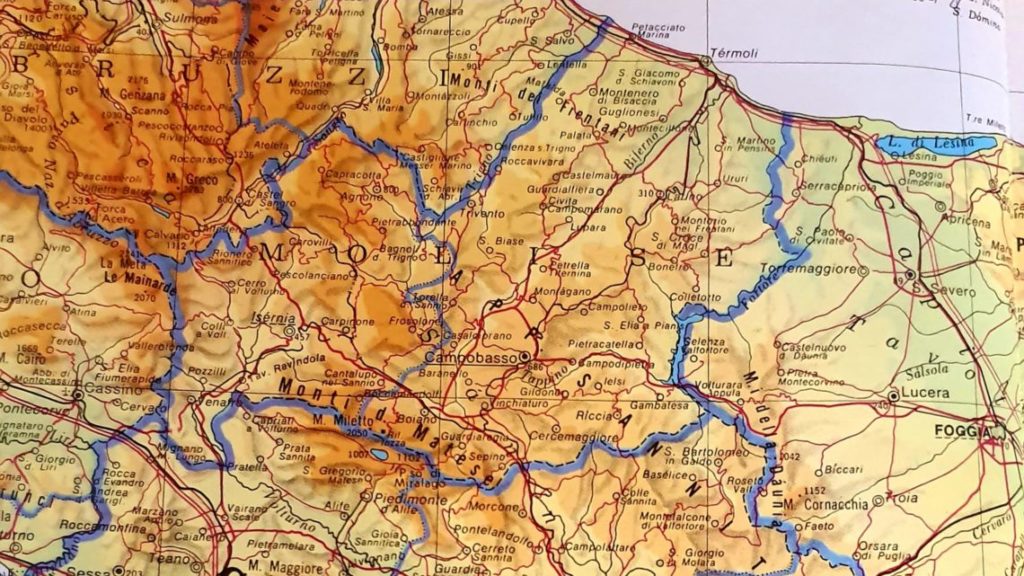

Le regioni dell’Italia meridionale, geograficamente, si trovano in quella parte del Mediterraneo dove antiche civiltà trovarono condizioni favorevoli di sviluppo. In epoca moderna, invece, condizioni favorevoli di sviluppo si sono realizzate altrove: non più sul Mediterraneo, ma a Nord, nell’Europa Centrale. Tra le regioni italiane, si sono trovate a trarre beneficio da questa diversa situazione quelle dell’Italia nord-occidentale, in particolare la Lombardia. Gran parte del nostro Meridione, in generale, ha visto peggiorare la propria situazione sociale ed economica. La conformazione del suolo, la struttura geomorfologica del territorio, le caratteristiche del clima non favoriscono l’agricoltura: prevalgono le zone montuose, manca l’acqua durante il lungo periodo estivo. Quando nel 1861 si realizzò l’Unità d’Italia, le regioni del sud si trovarono in condizioni di svantaggio rispetto alle regioni del nord. L’industrializzazione prese un ritmo più rapido al Nord, mentre nel Sud si arrestò. Le poche industrie già presenti nel meridione, specie in Campania, non furono in grado di far fronte alla concorrenza delle industrie del nord. Per molto tempo non si fece nulla o quasi per favorire lo sviluppo economico nel “Mezzogiorno”. Mentre nelle regioni industrializzate le condizioni di vita andarono migliorando, sia pur lentamente e tra molti contrasti, nelle regioni agricole del sud la situazione risultava sempre più insostenibile. I redditi della povera agricoltura meridionale non potevano dar da vivere alla maggioranza della popolazione che, di fatto, non aveva altre possibilità di lavoro. Per milioni di meridionali la soluzione fu l’emigrazione verso il nord Italia e verso i paesi stranieri. La sorte degli emigranti fu dura. Partivano spesso all’avventura, senza sapere che cosa avrebbero potuto fare nel paese in cui si recavano, senza peraltro conoscere la lingua. È vero. All’estero molti italiani trovarono un lavoro, al Nord Italia molti meridionali trovarono un’occupazione più dignitosa, ma trovarono e conobbero anche difficoltà di ogni genere e spesso anche diffidenza, ostilità e umiliazione. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, le principali iniziative per affrontare i problemi sociali ed economici del meridionale d’Italia furono la riforma agraria e l’istituzione della ‘Cassa per il Mezzogiorno’. La riforma agraria consentì di ridurre l’estensione delle grandi proprietà assegnando terre ai contadini; la ‘Cassa per il Mezzogiorno’ finanziò opere di bonifica favorendo iniziative di industrializzazione. Molto di quel che è stato fatto non ha dato però i risultati sperati. L’Italia meridionale ha continuato a far registrare una forte emigrazione in direzione delle regioni industrializzate del Nord e all’Estero. Le differenze tra diverse regioni italiane sono ancora oggi molto forti. Basta guardare il reddito pro capite, cioè il dato che si ottiene dividendo il reddito complessivo percepito nel corso di un anno lavorativo in una regione per il numero degli abitanti di quella regione. Emergono accentuate differenze socioeconomiche tra il nord e il sud dello “Stivale”. I redditi delle attività industriali sono sempre più alti dei redditi agricoli. Di conseguenza le regioni meno industrializzate del Sud Italia, oggi, continuano a trovarsi in una situazione di evidente svantaggio. Il Molise è una delle più piccole regioni italiane: la seconda dopo la Valle d’Aosta. Il territorio molisano si estende sui due versanti dell’Appennino, arrivando ad Est fino all’Adriatico. È un territorio in gran parte montuoso, ma, in confronto con il territorio dell’Abruzzo, le altezze massime raggiunte sono minori, e di minore estensione sono anche le zone di altitudine elevata. Monti non elevati e colline brulle, strette pianure costiere facili ad impaludarsi, fiumi a regime torrentizio, centri rurali spesso in posizione elevata. La superficie dell’intero territorio italiano, comprese Sicilia e Sardegna, è di circa 301.243 Kmq. Il Molise, una superficie di 4.438 Kmq pari all’1,5% della superficie complessiva nazionale, al 31 dicembre 2024, conta una popolazione complessiva di circa 278.000 abitanti. Confrontando il dato odierno con quello di mezzo secolo fa, nel 1975 il Molise registrava circa 319.807 abitanti, emerge un’allarmante contrazione demografca dovuta ad un saldo naturale e migratorio interno negativo, non sufficientemente compensato dalle nascite e da migrazioni estere. Ben 41.807 abitanti in meno. La maggior parte degli attuali residenti, oltre il 70%, vive nel capoluogo di regione, Campobasso. La popolazione del capoluogo regionale, dato Istat aggiornato al 2023, è di circa 47.500 abitanti. Circa 22 anni fa, Campobasso contava una popolazione ben superiore a quella attuale: 51.630 abitanti. In oltre 20 anni ha perso oltre 4mila unità. La città di Catania, oggi registra circa 298.000 abitanti, conta più degli abitanti del Molise. La conquista dell’autonomia regionale, il Molise fu staccato dall’Abruzzo solo nel 1963, poggiò sulla speranza che il territorio molisano, divenendo regione, avesse migliori possibilità di affrontare i propri problemi e far valere le proprie esigenze: il miglioramento dell’agricoltura, lo sviluppo dell’ industrializzazione, lo sviluppo della rete stradale, la realizzazione di strutture e attrezzature turistiche. Da oltre un ventennio il Molise è alle prese con fenomeni che pongono a serio rischio la sua “sopravvivenza”. Calo demografico e spopolamento stanno impietosamente dilaniando numerosi comuni della provincia di Campobasso e Isernia. Termoli, città costiera posta in prossimità della foce del Biferno, centro turistico di fama nazionale, dotato di pregi non solo storico-urbanistico e ambientali ma anche monumentali e artistici, circa 30mila abitanti, sembra riuscire per ora a contrastare il trend di Campobasso. Il generale calo demografico che da tempo si registra diffusamente in molti piccoli borghi medievali dislocati sui rilievi montano-collinari delle vaste aree montuose presenti nel territorio regionale è un problema che non può più essere sottovalutato. La provincia di Campobasso, escludendo il capoluogo di regione, conta 83 comuni. Dopo Termoli, Bojano e Campomarino sono i comuni più popolati: circa 8mila abitanti. A ruota seguono Montenero di Bisaccia e Larino, che registrano una popolazione di poco superiore a 6.500 abitanti. Oltre 5mila abitanti a Riccia e Guglionesi. San Martino in Pensilis, Trivento e Santa Croce di Magliano, contano oltre 4mila unità. Sono cinque i comuni che ancora riescono a mantenere una popolazione superiore a 3mila abitanti: Vinchiaturo, Cercemaggiore, Petacciato, Ferrazzano e Ripalimosani. Una popolazione di poco superiore a 2mila abitanti si registra ad Ururi, Baranello, Portocannone, Casacalenda, Colletorto e Mirabello Sannitico. Lo spopolamento sta invece “mietendo” disastri in altri 25 comuni della provincia campobassana, tutti borghi con meno di 2mila unità, i quali continuano a registrare una consistente diminuzione di abitanti. La situazione è ormai drammatica in altre 37 piccole comunità della stessa provincia. Sono paesi che contano una popolazione inferiore a 1.000 abitanti. Al 30 novembre 2024 la popolazione della provincia di Campobasso, dato ISTAT, è di 209.456 abitanti. A Isernia, città di origine sannita situata in una conca percorsa dal fiume Volturno, dal 1970 capoluogo di provincia, prima infatti faceva parte della provincia di Campobasso, si contano circa 21mila abitanti, dato ISTAT aggiornato al 2023. Nel territorio della provincia di Isernia, escluso il capoluogo, sono censiti 51 comuni. Il dato demografico di Isernia è positivo. La città ha registrato un aumento del 4% della sua popolazione. In provincia di Isernia il calo demografico è evidente. Solo Venafro, circa 11.500 abitanti, Agnone, oltre 5mila e Frosolone, oltre 3mila, sembrano ancora contrastare efficacemente i feroci “morsi” dello spopolamento. Altrove la situazione è allarmante. Montaquila, Sesto Campano, Pozzilli, Monteroduni contano poco più di 2mila abitanti. In altri 13 comuni, tra i quali Fornelli, Castelpetroso, Macchiagodena, Carpinone, Sant’Agapito e Macchia d’Isernia, si conta una popolazione inferiore a 2mila abitanti. Altri 37 piccoli comuni, tutti sotto i 1.000 abitanti, registrano livelli demografici disastrosi. Tra questi, Civitanova del Sannio è il comune più popolato: 925 abitanti. Castelverrino, invece, il comune più spopolato: circa 86 abitanti. La provincia di Isernia, dato aggiornato al 31 maggio 2025, conta complessivamente 78.551 abitanti. Ben 74 comuni molisani, 37 in provincia di Campobasso e 37 in provincia di Isernia, contano meno di 1.000 abitanti. L’attuale situazione demografica delle 74 comunità molisane evidenzia le sintomatologie più devastanti collegate agli effetti dello spopolamento: declino economico del territorio, calo delle già “striminzite” produzioni agricole locali, tra le più basse d’Italia, sensibili diminuzioni della domanda di beni e servizi, ciclopiche difficoltà per le piccole imprese agricole a conduzione familiare presenti sul territorio.

L’inabissamento sociodemografico e produttivo che sta sprofondando numerose piccole comunità del Molise, regione ricca di aree paesaggistiche tra le più suggestive d’Italia, ha provocato danni gravissimi alle economie locali, quali diminuzione dei servizi essenziali, degrado ambientale, perdita del paesaggio, perdita di vitalità e lacerazione della coesione sociale. Il dato è oggettivamente incontestabile. Da oltre mezzo secolo il Molise registra un umiliante ‘esodo’ di generazioni di giovani dalle proprie comunità. Qui lo spopolamento, già da tempo, ha attivato condizioni esistenziali “estreme”. Nelle strade di questi paeselli, in pieno giorno, non si vede anima viva se non qualche avventore intento a sorseggiare un caffè nel bar della piazza centrale. Si respira un’atmosfera di deprimente solitudine. È palpabile una frustrante agonia culturale cui si associa una mortificante deriva sociale. Nel corso degli anni, peraltro, le politiche locali, provinciali e regionali si sono rivelate assai labili nell’arginare il flusso migratorio e la fuga dei giovani verso il Nord Italia e verso l’Estero. Politiche che, di fatto, non hanno mai minimamente frenato la devastante azione degenerativa e repressiva operata dallo spopolamento nel montuoso territorio molisano. La fuga dei giovani ha continuato a svilire e svisare l’identità di molti centri rurali, trasformandoli in autentici “camposanti”. Ribaltare il ‘trend’ appare impresa titanica. La situazione è catastrofica e appare irreversibile. Case vuote, terreni incolti, negozi quasi inesistenti, economie spaventosamente ripiegate su se stesse, disagi notevoli, mancanza di interazione, assenza di opportunità culturali e ricreative, carenze di servizi essenziali quali scuole, presidi e strutture sanitarie, trasporti pubblici, infrastrutture. Tutto ciò è l’emblema non soltanto di un irreparabile declino sociale ma anche di una generale sconfitta della politica molisana. L’amara e dolorosa agonia delle piccole comunità la conosce bene solo chi la vive giorno per giorno. Quando una comunità non riesce più a mantenere determinati “standard” demografici, gli ‘input’ di ripresa si azzerano. Lo spopolamento è un “killer” spietato che degrada e annienta la risorsa umana. Senza giovani le comunità si smembrano, si frantumano, muoiono. Mentre in passato le dinamiche “distruttive” dello spopolamento continuavano ad erodere il tessuto sociale dei singoli borghi, più di qualche sindaco molisano ha continuato a credere nel “miracolo” di una possibile ripresa. È però anche vero, per converso, che altri amministratori, probabilmente, non attivandosi più di tanto con la solerzia l’impegno necessario, hanno continuato a credere che i problemi dello spopolamento si sarebbero risolti da soli. Ciò sì è rivelato un errore fatale e imperdonabile. Negli scorsi decenni le politiche regionali e governative miranti a creare occupazione nelle zone più depresse del Molise si sono rivelate poco efficaci nel contrastare fenomeni così devastanti e distruttivi. Per ridurre emarginazione e isolamento sociale, Stato e Regione avrebbero dovuto programmare interventi e strategie di ben altra portata. Oggi contrastare in molti piccoli comuni molisani un “mix” di criticità così letali per un territorio sembra una cosa impensabile. Calo demografico, spopolamento, disoccupazione, fuga dei giovani, isolamento geografico, perdita di coesione sociale, sono fenomeni che possono essere contrastati efficacemente soltanto attraverso una stretta collaborazione Stato-Regione. Stato e Regione, invece, finora hanno affrontato solo i sintomi di dette problematiche senza mai prospettare soluzioni concrete da anteporre alle vere cause che hanno originato lo spopolamento. Stato e Regione non sono riusciti ad approntare concreti programmi di sviluppo e sinergie condivise volte a salvaguardare risorse umane, livelli demografici ed economie del territorio. In una comunità di 1.000 abitanti le reali possibilità di riaccendere i motori di una ripresa socioeconomica credibile sono pari a zero. In molti piccoli comuni molisani si è sfilacciato il rapporto tra i cittadini e le amministrazioni. A queste latitudini non si vive più e neanche più si sopravvive ma si muore di inerzia e disservizi. Le tragiche implosioni economiche e produttive, catastrofi in un certo senso annunciate, sono anche il frutto dell’inerzia della politica maturata all’interno di molte amministrazioni locali del territorio stesso. In molti i paeselli molisani si respirano oceani di disagi, si percepiscono tonnellate di difficoltà. Si palpano rabbia e delusione. Balza all’occhio la sensazione di solitudine della gente che, sfiduciata, vede profilarsi all’orizzonte giorni senza futuro. Sono oltre 2.020 in Italia i piccoli comuni che vivono il “coma” dello spopolamento. Comunità che, probabilmente, non hanno neanche più la forza di reagire. Un dramma nel dramma. Un ultimo, disperato, estremo tentativo di invertire una sorte già segnata potrebbe essere, forse, quella di operare una riprogrammazione Stato-Provincia-Regione per tentare di attivare programmi di defiscalizzazione ultraventennale al fine di attirare famiglie a risiedere nei comuni spopolati e, in tal modo, assicurare possibilmente una convincente detassazione alle imprese e agli imprenditori che, nell’eventualità, volessero decidere di operare investimenti in queste disagiate aree montane del Molise e, più in generale, nelle disagiate aree montane dell’Italia. Tutto ciò dovrebbe poi sintonizzarsi a specifici programmi di semplificazione burocratica.